はじめに

本記事では、これらの意思決定に関する基本的な概念を理解することで、より詳細なテーマに関する記事を学びやすくし、実務担当者や学生の皆さんがコーポレートファイナンスの戦略的な側面を深く理解する手助けとなることを目指します。

コーポレート・ファイナンスの全体像の全体像を整理したうえで、重要なテーマである「資本政策」「ペイアウト政策」「投資の意思決定」などについて紹介します。

コーポレートファイナンスの定義

そもそも、コーポレート・ファイナンスは、下記のように定義されます。

コーポレート・ファイナンスとは、①企業価値の最大化を図る上で、いかに資金を調達し、投資すればよいかを金銭的側面から検討・実行する活動。 ②企業の財務活動のうち、事業に必要な資金を金融市場から調達するための活動の総称。

グロービス経営大学院 https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11774.html

筆者は、コーポレート・ファイナンスを「企業価値最大化を目的として投資・資金調達の意思決定を行うこと」と解釈しています。

コーポレートファイナンスの基本フレームワーク

本節では、コーポレートファイナンスの基本的なフレームワークを示します。

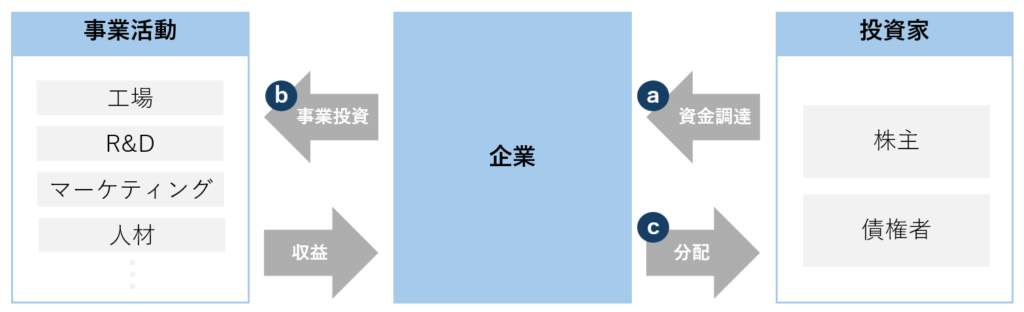

コーポレートファイナンスでは、主に「事業活動」「企業」「投資家」という登場人物が主役となります。企業は、投資家から資金調達をし(図中a)、得た資金を事業活動に投資します(図中b)。事業が成功すると収益が発生し、企業は投資家へ得られた収益の一部または全部を分配します。

企業を中心とした、「資金調達」「事業投資」「分配」の3つが重要なテーマであり、学習の際にはこのフレームワークを理解したうえで、自身の現在地を認識することが重要だと考えています。

また、各テーマについて上記に記載のあるような検討を行い、企業価値の向上を図ることになります。以降、各テーマについて解説していきます。

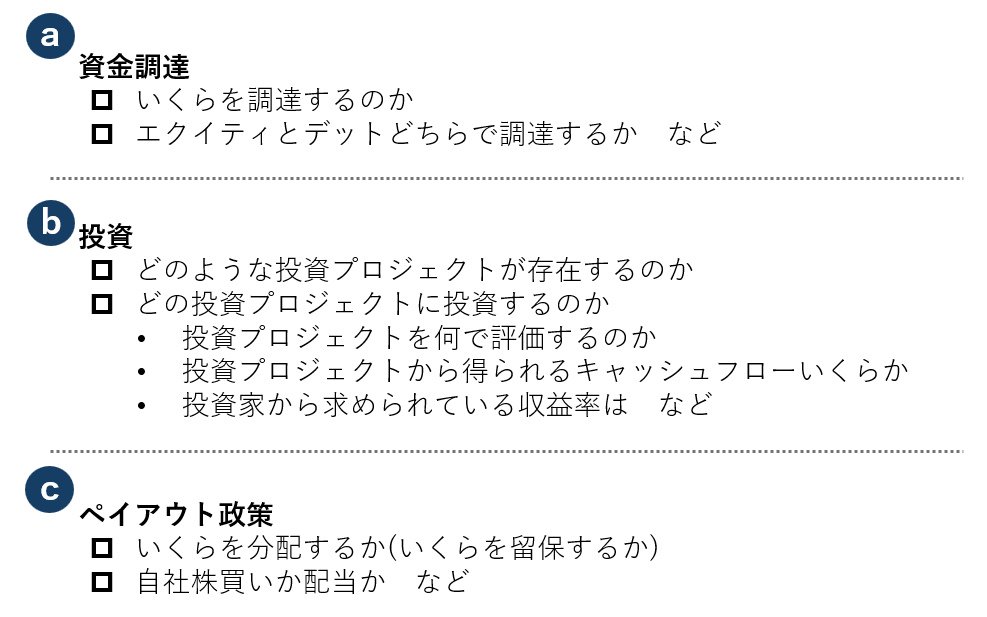

a. 資金調達

資金調達をするうえで最も重要なのは最適資本構成(最も企業価値を高める「自己資本」と「負債」の組み合わせ)を目指すことです。

※自己資本は企業が株式を発行して調達する資金であり、他人資本は借入金などの負債で調達する資金。

資本構成についてのもっとも有名な理論はMM(モジリアーニ・ミラー)の第一命題だと認識しています。MM第一命題では、資本構成と企業価値には関係がないと論じています。

一方で、現実には様々な負債の使用によって節税効果などを享受できることにより、資本構成は企業価値に影響を与える可能性があると考えられています。

b. 投資

企業は、新しい事業や設備への投資を行う際に、それらの投資が企業価値向上に資するかを吟味する必要があります。こうした投資の評価にあたり、よく使用されるのが、NPV(正味現在価値)などのといった手法です。NPVは、投資によって生じるキャッシュフローの現在価値を求める方法です。

投資意思決定は、特徴を理解したうえで評価手法を選択し、評価手法に沿った方法でリスクとリターンを測定し、優先順位付けをを行うことが重要です。

c. 分配

企業が利益をどのように分配するかも、コーポレートファイナンスの重要な側面です。企業が事業への投資を通じて得た利益は、株主への配当として分配されるか、企業内部で再投資されます。

分配の意思決定では、「いくらを分配するのか」という観点が重要です。配当に関してもっとも有名な理論であるMMの配当無関連命題では、配当と企業価値は無関係と論じられています。(詳細は下記記事参照)

一方で、現実には分配の変化が企業価値に影響を与えるという現象も確認されています。例えば、下記の記事では、Appleが資本還元プログラムを実施した際に、株価が上昇した例と下落した例が示されています。

中野誠「配当すべきか否か、アップルも悩んだ」(https://bizgate.nikkei.com/article/DGXMZO3110482029052018000000?page=5)

まとめ

コーポレートファイナンスは、企業価値を最大化するため活動でであり、資金調達、投資、分配など、さまざまな要素に関連しています。また、これらの要素に対しては学術的にも実務的にもさまざまな理論が提唱されており、明確な答えはありません。実務的には、理論的背景を理解したうえで、最適な戦略を選択することが求められると考えています。